Valorizzazione della produzione artigianale di Carcinus mediterraneum in laguna nord e centro di Venezia

Piano d’Azione del FLAG Veneziano

"Promuovere lo sviluppo dell’economia marittima e lagunare della costa veneziana"

Bando per la realizzazione dell’azione 1.2

Rafforzamento dell’economia ittica in laguna di Venezia

"Tutela e promozione dell’occupazione nella pesca artigianale-tradizionale lagunare,

mediante lo sviluppo qualitativo delle principali specie target"

Soggetto proponente

Soggetti partner

Premessa

La gestione delle risorse alieutiche in laguna di Venezia deve cercare nuove soluzioni, anche con

l’introduzione di aspetti innovativi, per rilanciarsi e tornare ad essere competitiva sui mercati locali, nazionali ed esteri.

La pesca in laguna di Venezia è stata completamente stravolta a metà degli anni ’90 dalla venericoltura, che ha invaso i mercati

mondiali con circa 40.000 t di prodotto ogni anno, mettendo in secondo piano i mestieri tradizionali che da secoli hanno caratterizzato

e reso famose nel mondo le marinerie lagunari. Attualmente è sempre più difficile trovare operatori specializzati nella pesca con

reti fisse, tramagli, chebe da go’, ecc. ed il mestiere del molecante, colui che alleva e produce moleche, sta divenendo specialità

dei più anziani.

In laguna Nord i pescatori con reti fisse e bertovelli, meglio noti con il nome di seragianti, sono rimasti poco più di una trentina

e con un’età media complessiva superiore a 50 anni. Il loro mestiere è faticoso, non conosce le festività, necessita di un lunghissimo

periodo di apprendistato per assimilare conoscenze, tecniche e trucchi per poter operare al meglio, e per tutti questi motivi non si

presenta come attraente verso i giovani pescatori, che invece, preferiscono mestieri meno gravosi dal puto di vista fisico e delle ore

di lavoro, e magari anche maggiormente remunerativo.

Con il passare degli anni, quindi, i seragianti si sono ridotti di numero e sono “invecchiati”, ma l’importanza e le tradizioni che

raccoglie dentro il loro mestiere rimangono inalterate e necessitano di essere recuperate. La Cooperativa San Marco pescatori di

Burano è intenzionata a proporre alcune attività all’interno della misura 1.2 proposta dal FLAG Veneziano per promuovere, tutelare

ed innovare la pesca artigianale-tradizionale nelle acque della laguna di Venezia. L’idea si sviluppa attorno alla risorsa principale

per i seragianti, ossia i granchi, che dopo un sistema di allevamento vengono commercializzati come moleche, nel momento in cui hanno

appena cambiato il loro esoscheletro e sono soffici.

Questa specie target che per essere commercializzata è sottoposta ad un sistema di cattura e successivo allevamento viene prodotta

sin dal XVIII° secolo con le stesse modalità e con cambiamenti che hanno interessato solamente i materiali utilizzati nelle reti

e nei vieri (i contenitori utilizzati per l’allevamento) e la meccanicizzazione con l’utilizzo del motore a benzina per gli spostamenti.

I seragianti buranelli sono molto legati alle tradizioni e anche oggi praticano l’allevamento dei granchi nei vieri in legno, mentre i

loro colleghi chioggiotti è da tempo che utilizzano contenitori in plastica, in quanto soggetti a meno usura e richiedono meno manutenzione.

In questo contesto si inserisce una sperimentazione per far provare anche ai seragianti buranelli i vieri in plastica, in modo da monitorare

pregi e difetti, comprese eventuali differenze di efficienza tra i vieri tradizionali e quelli innovativi.

Contemporaneamente la Cooperativa San Marco di Burano allestisce dei percorsi formativi per pescatori under-40 che desiderano avviarsi

alla pratica del mestiere del seragiante, mettendo a disposizione l’esperienza dei pescatori più anziani per cercare di non far tramontare

quest’arte secolare.

L’utilizzo di nuovi attrezzi e lo sviluppo formativo verranno racchiusi in una sorta di monografia del molecante che racchiuderà la storia,

la tradizione e l’innovazione.

Obiettivi

Gli obiettivi del progetto presentato dalla Cooperativa San Marco pescatori di Burano sono:

- Sperimentare elementi innovativi nel sistema dell’allevamento dei granchi.

- Fornire percorsi formativi ai giovani pescatori per promuovere la pesca artigianale.

- Valorizzare il granchio nella gastronomia locale.

- Valutare l’efficienza della produzione delle moleche.

Rilevanza strategica rispetto alla strategia del PDA del FLAG veneziano

L’analisi effettuata per il territorio del FLAG Veneziano e precedentemente anche nell’ambito delle ultime

progettualità FEP 2007-2013 hanno evidenziato la necessità di intervenire con una certa importanza per riqualificare il settore

della pesca ed acquacoltura in laguna di Venezia, un ambito che da primo polo produttivo a livello nazionale (40.000 t/anno di

vongole veraci di fine anni novanta, e 22.000 t/anno fine anni duemila, ed oltre 150 pescatori tradizionali) è divenuto un luogo

dove le imprese di pesca stentano a ricavare una redditualità, con una continua fuoriuscita di operatori che cercano fortuna in

altri settori (produzione attuale circa 3-4.000 t/anno).

La marineria di Burano è storicamente una delle più importanti per i mestieri tradizionali della pesca lagunare e un processo

di valorizzazione di questi mestieri in questi luoghi è sicuramente un ottimo trampolino di lancio per attuare interventi di

riqualificazione.

Ambito di attuazione delle attività

Tutte le attività previste nel progetto saranno effettuate negli ambiti lagunari adiacenti alle isole della laguna Nord di Burano, Torcello e Mazzorbo, dove opera la maggior parte dei seragianti affiliati alla Cooperativa San Marco pescatori di Burano.

Il granchio

| CLASSIFICAZIONE SCIENTIFICA | |

|---|---|

| Classe: Crustacea | Ordine: Decapoda |

| Sub-classe: Malacostraca | Famiglia: Portunidae |

Specie: Carcinus mediterraneus (Czerniavsky, 1884), Carcinus aestuarii (Nardo, 1847) |

|

| Nome comune: granchio verde | Denominazione dialettale: granso, mazanetta, moleca |

Il granchio è un crostaceo decapode del sottordine dei brachiuri con un carapace (scudo) vagamente esagonale,

liscio, solido, di colore tendenzialmente verde olivastro dorsalmente e giallo crema sul ventre e provvisto nella zona antero-laterale

di cinque robusti denti.

E’ una specie eurialina ed euriterma: tollera, infatti, ampie variazioni di salinità e temperatura ed è così rinvenibile sia in

acque marine che salmastre, in particolare nelle zone litoranee ad acque basse e nelle lagune. Il granchio ha tre paia di piedi

mascellari (organi boccali) e cinque paia di piedi ambulacrali: la prima coppia di quest’ultimi possiede delle potenti pinze (chele)

con la destra più sviluppata ed usata per triturare. Le rimanenti zampe sono lunghe e lisce ed in particolare l’ultimo paio ha

funzione natatoria.

La specie presenta uno spiccato dimorfismo sessuale consistente nell’aspetto dell’addome ripiegato sul ventre e nella forma, numero e

funzione di particolari appendici trasformate (pleopodi) collocate sotto l’addome. Le femmine hanno l’addome largo e arrotondato ed

i pleopodi servono per trasportare le uova; i maschi presentano l’addome più stretto ed appuntito e hanno soltanto i pleopodi anteriori

usati come organi copulatori.

Il C. mediterraneus è un animale tipicamente stanziale, onnivoro, che si ciba prevalentemente di notte

durante l’alta marea, ma, nel caso in cui le condizioni ambientali ottimali venissero a mancare, è in grado di percorrere

diversi chilometri al giorno.

Si riproduce da maggio a novembre, periodo in cui le femmine mutano: infatti, perché avvenga la fecondazione è necessario che

la femmina sia prossima alla muta e il maschio abbia l’esoscheletro duro (fase di inter-muta). Le femmine migrano poi in mare

a deporre le uova che trattengono nel loro addome fino alla liberazione delle larve.

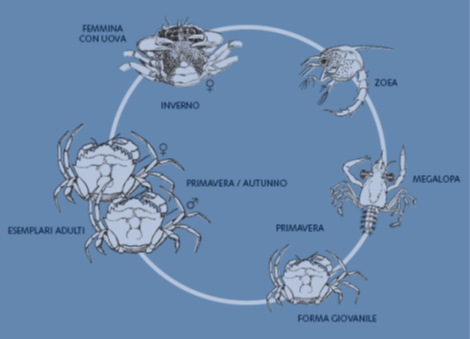

Dall’uovo schiude una prima larva, la zoea, che si trasforma in megalopa, ultimo stadio larvale, la cui muta origina per la

prima volta un giovane granchio. Da questo momento si susseguono più mute nell’arco di un anno fino al raggiungimento dello

stadio di granchio adulto.

Il processo di crescita, infatti, avviene solo attraverso la muta che consente l’abbandono del vecchio carapace e l’aumento

dimensionale con la formazione di un nuovo esoscheletro. Questo meccanismo si verifica nel periodo autunnale (ottobre – dicembre)

o primaverile (marzo – maggio).

La muta o ecdisi non è un evento improvviso, ma il culmine di una serie di processi preparatori. Si riconoscono quattro diversi stadi:

- Pre-muta: è la fase preparatoria. Il segno della fine di questa fase è la fessurazione del carapace in direzione postero-anteriore. I granchi in questo stadio sono detti spiantani (in questa fase hanno un elevato prezzo commerciale, perché possono essere utilizzati quali esche per la pesca all’amo di osteitti pregiati quali anguille o branzini).

- Muta o ecdisi: stadio di breve durata in cui il granchio rigonfia e sguscia fuori dal vecchio esoscheletro aiutato da particolari movimenti degli arti posteriori. Il granchio ora è rivestito della nuova cuticola molle perché non ancora chitinizzata e calcificata.

- Post-muta: si completa la distensione dell’esoscheletro ed inizia la mineralizzazione.

- Inter-muta: il granchio ritorna attivo. La durata dell’inter-muta è variabile e dipende dall’età del granchio e dai fattori meteorologici e fisico-chimici dell’ambiente (temperatura e fotoperiodo).

Gli stadi della muta avvengono con processi fisiologici regolati da interazioni tra due ormoni autoprodotti:

l’ormone della muta o ecdisone (MH) e l’ormone inibente la muta (MIH). Quest’ultimo nel periodo di inter-muta inibisce la secrezione

dell’ecdisone per impedirne l’azione.

La pesca dei granchi è praticata generalmente nelle aree lagunari a basso fondale utilizzando le reti fisse (tresse con cogolli).

Il granchio è commercializzato come moleca (fase di inter-muta, in cui presenta il carapace morbido) in particolare nei mesi di

marzo-maggio e ottobre-dicembre e come mazanetta (femmina con uova all’interno) nel periodo settembre-novembre.

L’allevamento delle moleche

La vendita delle moleche ai mercati ittici, ai ristoratori o ad altri punti vendita è l’ultimo atto di un processo artigianale

che si svolge da secoli nelle acque della laguna di Venezia (prime testimonianze scritte nell’opera Zoologia Adriatica del 1792,

redatta dall’Abate Olivi) e che è stato tramandato sino ai nostri giorni senza alcuna sostanziale modifica, interpretato dai pescatori

tradizionali che mettono in pratica tutta la loro abilità per produrre quantitativi più elevati possibili di granchi.

La moleca, non è una specie in se e per se, ma è una fase del ciclo vitale del granchio verde (Carcinus aestuarii), in quanto

per moleca si intende un granchio nel momento subito successivo alla fase di muta, con il carapace ancora soffice. Generalmente

tale processo coinvolge il granchio in due periodi ben distinti dell’anno: in primavera ed in autunno.

Come tutti i crostacei, il granchio per accrescersi deve cambiare il proprio esoscheletro mediante un processo chimico-fisico detto

muta, che ammette una serie di 4 fasi ben distinte, in cui il granchio prende un nome tipico e caratteristico:

- Pre-muta: è la fase preparatoria. Il segno della fine di questa fase è la fessurazione del carapace in direzione postero-anteriore. I granchi in questo stadio sono detti gransi boni quando mancano pochi giorni alla muta e spiantani quando sono prossimi a lasciare l’exuvia (gli spiantani spuntano prezzi molto elevati anche di 80-110 €/kg, perché possono essere utilizzati come esche per la pesca all’amo di osteitti pregiati quali anguille o branzini).

- Muta o ecdisi: stadio di breve durata in cui il granchio rigonfia e sguscia fuori dal vecchio esoscheletro aiutato da particolari movimenti degli arti posteriori. Il granchio ora è rivestito della nuova cuticola molle perché non ancora chitinizzata e calcificata. In tale fase si colloca la moleca.

- Post-muta: si completa la distensione dell’esoscheletro ed inizia la mineralizzazione. Il granchio prende il nome di mastruzo.

- Inter-muta: il granchio ritorna attivo. La durata dell’inter-muta è variabile e dipende dall’età del granchio e dai fattori meteorologici e fisico-chimici dell’ambiente (temperatura e fotoperiodo). In tale stadio il granchio è noto come granso mato o granso duro.

Gli stadi della muta avvengono con processi fisiologici regolati da interazioni tra due ormoni autoprodotti: l’ormone della muta o ecdisone (MH) e l’ormone inibente la muta (MIH). Quest’ultimo nel periodo di inter-muta inibisce la secrezione dell’ecdisone per impedirne l’azione.

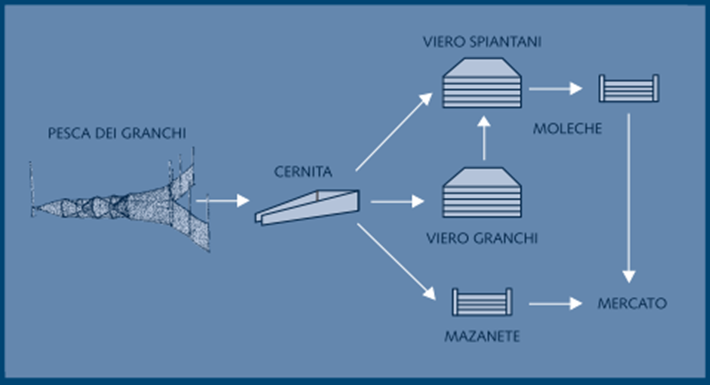

Oggi, come allora, vengono raccolti i granchi che si trovano all’interno dei bertovelli, stoccati in sacchi

di juta e successivamente posti ad operazione di selezione manuale.

Questa prima fase di cernita richiede, e mostra, tutta l’abilità del molecante, in quanto il riconoscimento dei granchi “boni” da

stoccare nei vieri è l’operazione chiave di tutto il sistema di allevamento. Tale riconoscimento viene effettuato a vista osservando

la presenza di particolari segni sul carapace dei granchi che preludono alla muta.

I gransi boni sono inseriti e mantenuti all’interno dei vieri: contenitori in legno o plastica messi in sospensione in appositi vivai.

Il controllo dei granchi “boni” deve essere, se non continuo, molto accurato ed eseguito almeno 2-3 volte al giorno.

La diversità di materiali usati nella costruzione dei vieri riflette le diverse tradizioni delle marinerie locali. Infatti,

nel bacino Nord della laguna si trovano esclusivamente vieri costruiti con assi di legno di lunghezza prossima al metro ed altezza

di circa 60 cm. Sulla faccia superiore presentano un’apertura per poter inserire i granchi, eseguire le operazioni di controllo e

raccogliere le moleche; questa apertura viene preventivamente chiusa quando i vieri sono messi in sospensione.

I vieri, fissati con corde a sostegni costituiti di pali in legno o ferro, sono sistemati nei canali in prossimità dei casoni,

utilizzati dai pescatori come magazzini e luoghi di ricovero.

Presso Chioggia si trovano vieri di forma e dimensioni simili a quelli di Burano, ma costruiti in materiale plastico per ridurre

la manutenzione ed i relativi costi. A Chioggia sono collocati in una precisa area, individuata e concessa dal Comune, dove i

pescatori possono svolgere tutte le operazioni necessarie.

E’ uso tra i molecanti utilizzare determinati vieri per ogni stadio di sviluppo della moleca: così si ha una serie di vieri iniziale,

con all’interno tutti i granchi ritenuti idonei alla muta (gransi boni), ed una serie di vieri che contiene tutti i carcinidi in

fase di pre-muta e gli spiantani, atti a divenire moleche nel giro di poco tempo.

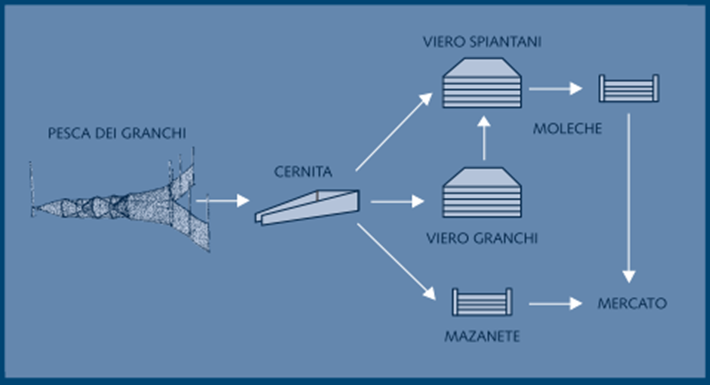

Da sempre il sistema di allevamento delle moleche, illustrato in sintesi in figura 4.34, è stato effettuato con le stesse modalità

che si utilizzano ancor’oggi, contribuendo in tal modo a far divenire le moleche il prodotto di laguna più pregiato ed apprezzato,

tanto da essere inserito nel circuito slow-food.

La produzione di questi carcinidi è variata nel tempo, condizionata anche dai periodi di crisi e di floridità che hanno caratterizzato

la pesca in laguna di Venezia. Alcuni aspetti produttivi indicano in 17 tonnellate/anno le moleche commercializzate a fine ‘700, in

170 tonnellate/anno quelle vendute negli anni ’40, in 250 tonnellate/anno quelle conferite nel periodo 1960-1980 ed in circa 10

tonnellate/anno quelle prodotte attualmente.

Sugli aspetti produttivi influisce anche il numero di pescatori – allevatori di questi granchi, che nel tempo e gradualmente diminuito.

Nel sistema moleche è presente, comunque, anche qualche aspetto negativo, primo fra tutti le notevoli vendite extra-mercato, favorite

soprattutto dal prezzo elevato.

Selezione dei granchi boni nella gorna in laguna Nord.

Selezione dei granchi boni nella gorna in laguna Sud.

Filari di vieri per moleche nei canali della laguna Nord.

Filari di vieri per moleche a Chioggia.

Attività progettuali

Il progetto si sviluppa attraverso il completamento delle seguenti fasi:

FASE 1: Elaborazione progettuale, analisi dello stato di fatto e coordinamento delle attività

FASE 2: Sperimentazione dell’allevamento dei granchi in vieri in plastica o legno/plastica

FASE 3: Percorso formativo per giovani pescatori

FASE 4: Il granchio nella gastronomia locale

FASE 5: Monitoraggio dettagliato sulla risorsa moleche, seguendo alcuni operatori dalla fase di raccolta al conferimento ai punti

vendita, annotando la percentuale di granchi venduti rispetto ai quantitativi raccolti

FASE 6: Divulgazione dei risultati

FASE 7: Documentazione finale

FASE 1: Elaborazione progettuale, analisi dello stato di fatto e coordinamento delle attività

All’inizio è utile fare il punto della situazione con tutti i seragianti associati alla Cooperativa San Marco e capire quali sono i maggiormente affidabili per effettuare la successiva fase sperimentale. Inoltre, è importante capire chi può fungere da maestro verso i giovani pescatori, in quanto l’insegnamento delle tecniche di pesca, di posizionamento delle reti, di cernita, di idrodinamismo della laguna Nord, di biologia delle specie ittiche, di rispetto per l’ambiente, ecc. è materia da non sottovalutare perché in questo caso preserva il mestiere e prepara il futuro a medio lungo termine di alcuni giovani.

FASE 2: Sperimentazione dell’allevamento dei granchi in vieri in plastica

Uno degli output della FASE 1 è quello di selezionare almeno 3 operatori che dovranno realizzare, adattare e

testare una serie di vieri in plastica o plastica/legno, per fornire dati utili relativamente al loro rendimento, efficacia ed efficienza,

mettendoli a confronto con i vieri in legno tradizionalmente utilizzati dai pescatori di Burano.

L’idea progettuale per sviluppare questa fase prevede la dotazione di 5 vieri in plastica da inserire nella linea produttiva e da

confrontare con altrettanti cesti in legno, provando in entrambi l’allevamento delle moleche partendo da un quantitativo uguale

di granchi “boni”, cioè già soggetti ad una prima selezione.

La sperimentazione viene effettuata 2 volte per ogni periodo di Quaresima (primavera) e Fraìma (autunno), in modo da intercettare

le due mute a cui sono soggetti i granchi verdi in ogni stagione di riferimento.

Negli output della fase 2 verranno conteggiate le moleche ottenute con i due diversi sistemi di allevamento, valutate eventuali

differenze, anche con le indicazioni dei pescatori, valutato lo stato di usura dei vieri ed analizzati i risultati da utilizzare

successivamente nella fase monografica.

Vieri in legno a sinistra e in plastica a destra.

Viero in plastica con granchi e selezione delle moleche.

Viero in legno con granchi e selezione delle moleche.

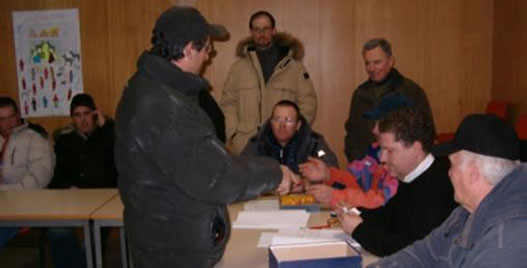

FASE 3: Percorso formativo per giovani pescatori

Come accennato nella premessa, questo mestiere tradizionale e con un importante bagaglio storico-culturale e

sociale sta divenendo gradualmente un’attività per pescatori anziani, in quanto le nuove leve lo ritengono poco attraente,

soprattutto per via dell’enorme impegno e dispendio di energie fisiche che richiede.

La Cooperativa San Marco di Burano intende allestire un programma formativo rivolto ai pescatori under-40 che vogliono iniziare

o affinare la pratica del seragiante. Le diverse lezioni verranno tenute principalmente da pescatori professionali esperti in

materia, i quali saranno supportati dalla stessa cooperativa e dai tecnici dell’Istituto di ricerca Agriteco s.c.

I temi trattati riguarderanno i vari aspetti necessari ad accompagnare i giovani nell’essere indipendenti nelle mansioni

richieste dal seragiante. Quindi saranno argomentazione del percorso:

- le reti e le metodologie per assemblare tire e camere di cattura,

- le tecniche di posizionamento delle tire nei vari bassi fondali lagunari,

- elementi utili al conoscimento dell’idrodinamismo delle diverse zone lagunari,

- elementi di biologia ed ecologia delle principali specie target della seragia,

- le stagioni della pesca con seragia,

- la pesca e l’allevamento dei granchi.

I seragianti buranelli durante il sorteggio delle postazioni per la seragia.

FASE 4: Il granchio nella gastronomia locale

Il granchio estuarino trova la sua consacrazione commerciale e gastronomica nella moleca, la fase soffice

del suo ciclo vitale. Infatti, le moleche si trovano in vendita a prezzi piuttosto elevati, in media sui 40-45 €/kg con punte oltre

a 80-100 €/kg a seconda del periodo stagionale e si posizionano così come la regina delle specie lagunari. Le moleche sono già

presidio Slow-Food e presenti nei menù dei migliori ristoranti veneziani come prelibatezza ed eccellenza culinaria.

La quasi totalità della clientela conosce il piatto della moleca fritta, preparata in modi diversi a seconda del luogo

(Burano, Venezia, Pellestrina o Chioggia) e solitamente accompagnata con verdurine di stagione, oppure durante la stagione autunnale

vengono proposte le mazenette (granchi femmine con le uova) soprattutto in umido o con un piatto di pasta.

In questo progetto si vuol provare ad andare oltre la tradizione, cercando due/tre ristoranti, meglio se stellati o di elevata qualità,

per proporre piatti innovativi con ingrediente principale il granchio, sia esso moleca o mazenetta.

Moleche in pescheria.

Moleche fritte (sx) e mazenette lesse (dx).

FASE 5: Monitoraggio dettagliato sulla risorsa moleche, seguendo alcuni operatori dalla fase di raccolta al conferimento ai punti vendita, annotando la percentuale di granchi venduti rispetto ai quantitativi raccolti

Nel quadro generale della pesca con tresse con bertovelli la moleca, granchio con il carapace soffice in quanto appena mutato, assume estrema importanza dal punto di vista economico (è la specie lagunare più costosa) e valutare la produzione attuale, comparandola con quella passata, conoscere quanto incide il metodo di selezione attuato sulla specie ed i quantitativi di granchi che vengono venduti rispetto a quelli catturati con i bertovelli, fornisce indicazioni sullo stato della risorsa e sulla gestione effettuata dai pescatori locali.

Schema della filiera della moleca (Fonte: MAV – Agriteco, 2011)

Vieri per l’allevamento delle moleche (Fonte: MAV – Agriteco, 2011)

Aspetti della produzione delle moleche (Fonte: MAV – Agriteco, 2011)

FASE 6: Divulgazione dei risultati

I risultati ottenuti nei 18 mesi di progettualità saranno pubblicati on-line sul sito della Cooperativa San Marco di Burano in modo da dare evidenza e di renderli pubblici e consultabili a tutti gli interessati.

FASE 7: Documentazione finale

L’ultimo step del progetto è la documentazione finale che consiste in:

- relazione tecnica della sperimentazione dei vieri in plastica negli ambiti della laguna Nord di Venezia

- materiale utilizzato nei corsi formativi ed esito finale dei corsi

- innovazione gastronomica

- valutazione dell’efficienza produttiva delle moleche

Pubblicità